いい人同士でも崩れる協働の理由と、その予防基準

いい人同士でも崩れる。熱量があっても続かない。

協働は「性格の相性」ではなく「前提の相性」で決まる。

合わないからダメなのではない。前提を明確にすれば、合う人とだけ組めばいい。

このリストは“人を選ぶ理由”ではなく、“疲弊しない協働”をつくるための基準。

実際、Noam Wasserman(ハーバード・ビジネス・スクール教授)は、ハイポテンシャルなスタートアップのうち約65%が、創業者・共同創業者間の“対立やミスアライメント”により失敗していると指摘しています。

この数字は、“いい人が集まっても”協働が続かない現象を端的に示しています。

つまり、協働の成否は「性格の相性」ではなく、むしろ“前提の一致・共有”に大きく依存していると言えます。

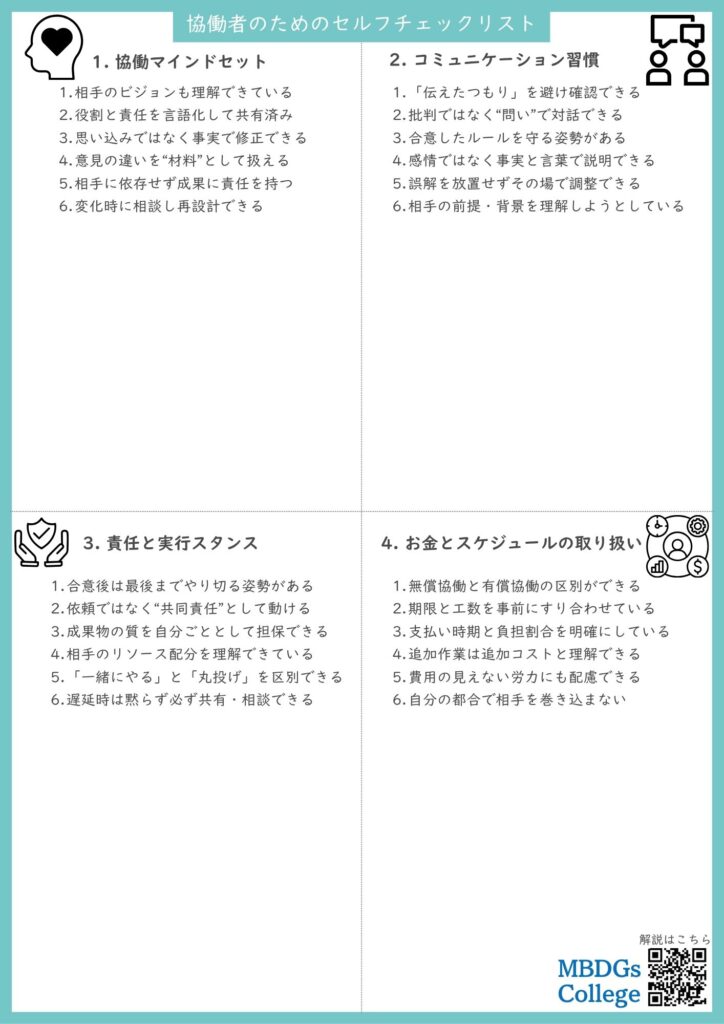

協働者のためのセルフチェックリストとは

このチェックリストは、「協働」を前提とした仕事やプロジェクトに参加する際、自分の姿勢や習慣を確認するためのものです。

個人のスキルや人格評価ではなく、相手と成果をつくる“協働力”が備わっているかを見える化する目的で設計されています。

以下の4つの領域で構成されています。

- 協働マインドセット

- コミュニケーション習慣

- 責任と実行スタンス

- お金とスケジュールの取り扱い

それぞれに「できているかどうか」を確認するための具体項目があります。

ここからは4領域それぞれの解説を記載します。

1. 協働マインドセット

協働において最初に問われるのは「相手をどのように見ているか」という前提です。

自分の正しさや成果のみに意識が向いている状態では、協働は成立しません。

チェック項目の意図

- 相手のビジョンも理解できている

→ 自分の目的だけでなく、相手の目的にも関心を向けられているか - 言語化した責任を共有できる

→ 「暗黙の了解」ではなく、同じ言葉で認識を合わせられているか - 思い込みではなく事実で修正できる

→ 感情や憶測ではなく、データや事実で対話できるか - 意見の違いを“材料”として扱える

→ 対立=悪ではなく、価値ある材料として扱えるか - 相手に依存せず成果に責任を持つ

→ 「任せる=丸投げ」ではなく、自分も主体として関わる姿勢があるか - 変化時に相談し再設計できる

→ 状況変化を“言い訳”にせず、次の手を一緒に考える姿勢があるか

2. コミュニケーション習慣

協働の成否は「言葉の使い方」と「確認精度」によって大きく左右されます。

意思疎通の質は、信頼やスピードに直結します。

チェック項目の意図

- 「伝えたつもり」を避けて確認できる

→ “伝えた=伝わった”と思わず、相手視点で確認できるか - 批判ではなく“問い”で対話できる

→ 攻撃ではなく「なぜそう考えた?」と探究する姿勢があるか - 合意したルールを守る姿勢がある

→ ルールの軽視は信頼低下に直結するため、遵守できるか - 感情ではなく事実と言葉で説明できる

→ 「なんとなく」「ムリ」ではなく、根拠を示して伝えられるか - 誤解を放置せずその場で調整できる

→ すれ違いを翌日に持ち越さない習慣があるか - 相手の前提・背景を理解しようとしている

→ 「同じ情報を持っている前提」で進めていないか確認できるか

3. 責任と実行スタンス

協働における「責任」とは、結果の良し悪しだけでなく、過程でのふるまいにも表れます。

実行しきる力と、他者を巻き込む姿勢の両方が求められます。

チェック項目の意図

- 合意後は最後までやり切る姿勢がある

→ 「やると言ったらやる」が一貫しているか - 依頼ではなく“共同責任”として動ける

→「頼んだ/頼まれた」の関係で完結していないか - 成果物の質を自分ごととして捉えられる

→ 自分担当外の部分にも関心が持てるか - 相手のリソース配分を理解できている

→「なぜ今返事がこない?」などの推測ではなく状況理解があるか - 「一緒にやる」と「丸投げ」を区別できる

→ 協働と放置の違いを自覚できているか - 遅延時は黙らず共有・相談できる

→ “言いにくい”を理由に沈黙していないか

4. お金とスケジュールの取り扱い

協働でトラブルが起こる代表例が「お金」「納期」「追加作業」です。

ここでの習慣が信頼構築の決定打になります。

チェック項目の意図

- 無償協働と有償協働の区別ができる

→ あいまいにせず契約関係をはっきりさせられるか - 期限と工数を事前にすり合わせている

→ 作業量・納期を見積もった上で合意しているか - 支払い時期と負担割合を明確にしている

→ “あとで考えよう”を放置しないか - 追加作業は追加コストと理解できる

→ 「ついでにこれも」は無料で当然、になっていないか - 費用の見えない労力にも配慮できる

→ 物理コストだけでなく精神コスト・調整コストを理解できるか - 自分の都合で相手を巻き込まない

→「急だけど…」が常態化していないか

この記事の使い方

- チームメンバーとの相互チェック

- プロジェクト開始前の合意確認

- 面談・契約・採用基準の補助資料

- 自分の“協働力”の棚卸し

チェックリストは「できていない=悪い」ではなく、改善ポイントを明確にするためのツールとして活用します。